ラッタです。

ライターしたりコンテンツ作ったりコンサルしたりしながら自由気ままに生きてるカエルのアイコンのやつです。血液型は0型です。

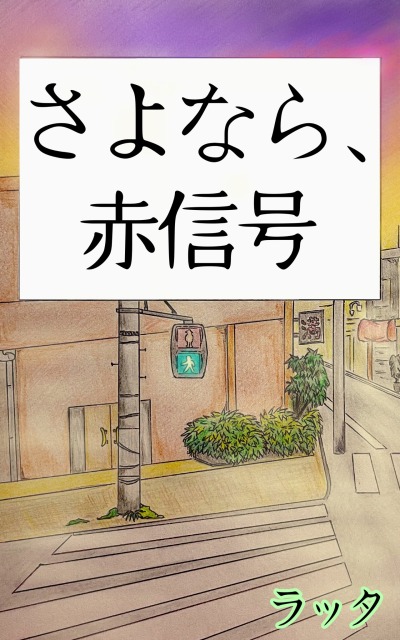

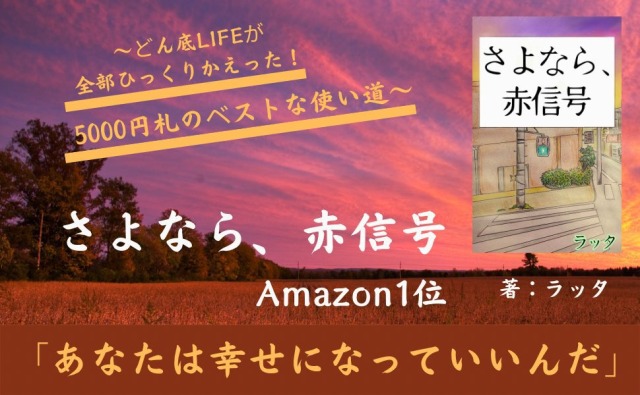

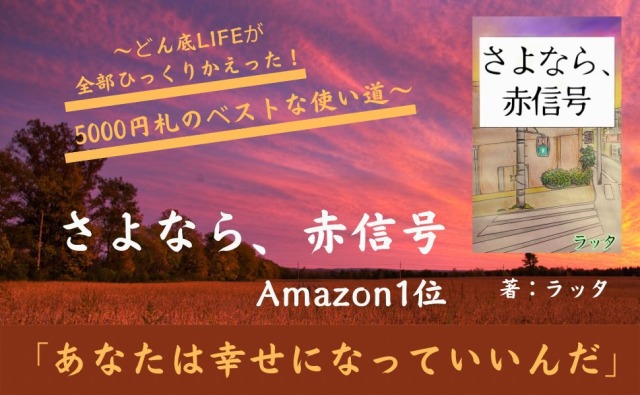

2021年11月、生まれて初めて「Kindle(電子書籍)」なるものを書きました。タイトルは「さよなら、赤信号」。

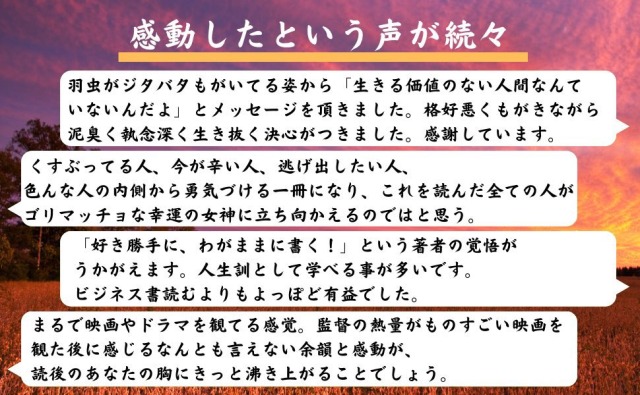

のべ1万名以上の方にお読みいただき、たくさんの方から嬉しいご感想をいただき、話題にしていただき、今この瞬間も誰かに読んでいただけてる。そんな本になりました。あたしは幸せ者です。ありがとうございます。

2023年11月にさよ赤さんがリリース2周年を迎えたということで、「やったー!誕生日祝って!」と自らのエゴを満たすべく、X(Twitter)のスペースにて記念ライブ配信を行いました。

結果、数日で計1000名以上の方にお聞きいただき、こちらでもたくさんの嬉しいフィードバックをいただくことに。本当に感謝しかありません。

→ X(Twitter)未登録の方向け音声

本記事は、そんな「さよなら、赤信号と私」をテーマに、スペースでお話しした内容をざっくりまとめています。

個人的な備忘録というか、思い出を保存する目当ての記事って側面強めなのでやや雑多ですが、よかったらお付き合いいただけましたら嬉しいです。

さよなら、赤信号を書くに至った経緯。

「自分の著書で世の中をよくしたい!」「作家になってモテたい!」「お金持ちになりたい!」みたいなこころざしは全くありませんでした。

ふだんネットで仲良くしてくれている仲間の方々が立て続けにKindle出版を果たしていた時期があってですね。

「出版っていいなー!」

「かっこいいなー!」

「うらやましいなー!!」

「なー!!!」

と思ったのがきっかけです。これだけです。笑

「うらやましいなー!!」から始まり、

→「ワイも書きたい!書く!!」

→「表紙は(鹿音の)カノコ氏に描いてほしい!」

→「タイトルは『さよなら、赤信号』にしよう」

→「・・・で、内容どうしよう・・」

という順番で作っていった本であります。

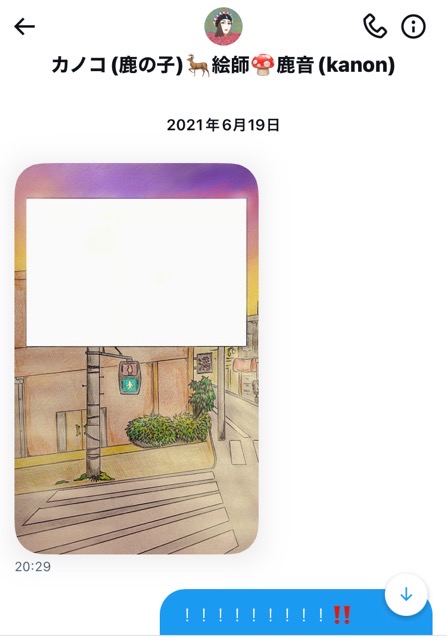

カノコ氏に「Kindleの表紙描いてください後生です」とおねだりしたところ、OKをいただきまして、冒頭の吉原のエピソードだけは書こうと決めていたので、その話とイメージを伝えました。

資料写真を撮影するべくひとり思い出の吉原へ。ただ写真だけ撮ってムラムラしながらUターンして帰りました。

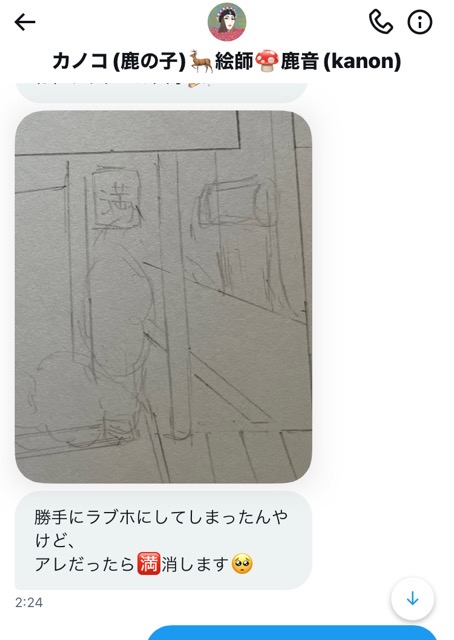

そして、カノコ氏からいただいた表紙の原案がこちら。

はい、もう最高です。

最高ですと思うと同時に原案の時点で「表紙が素敵すぎて下手なもの書けねえ・・・」とえぐいプレッシャーを感じたのを覚えてます。

ちなみに、「さよなら、赤信号」には満室のラ◯ホが描かれているのですが、こちらはカノコ氏のアイデアです(実際の吉原にはラ◯ホはありませんw)。

ちなみに、この時点で「さよなら、赤信号」の執筆は死ぬほど難航しておりました。スペースでもお話ししたとおり、何万文字も書いては納得いかなくてぜんぶ削除みたいなことを繰り返してました。

その一方で・・・

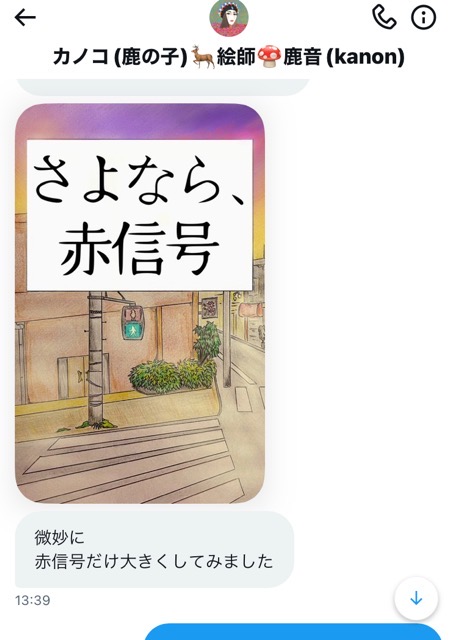

表紙完成しちまった!!

・・・ここまでで、本編の進捗状況は0文字でした。笑

(内2回、10万文字以上書いてはカット)

3回目の「さよなら、赤信号」完成に向けて一生懸命書いていくのでした。

じゃあ、完成するまでにカットしたものはどんな内容だったのでしょうか?

さよ赤を完成させるまでに捨てた10万文字の内訳

マーケットイン的なアプローチの排除

僕は原則、「コンテンツのネタ探しは本屋で!」を信条にしています。

書店の新刊コーナーなど目立つ位置に平積みにされている本を見れば、

・どんなジャンルが流行ってる?

・売れてる本はどんなタイトルが付けられてる?

・どんなキーワードが使われてる?

(「◯◯するための◯つの法則」とか「”バズる”◯◯」とか)

・帯の推薦文には誰がコメントしてる?

・表紙のデザインは?

などなど、流行りとか市場ニーズがパッと分かるからです。

関連書籍が平積みにされている=需要がある。

たとえばリサーチ時点で「睡眠」ジャンルの本が多かったら、睡眠について不満や不安や欲求を感じてる人が多く、そこが解決されたり満たされることが求められてる予想できます。

「それなら睡眠関係の本を書くと売れるかもしれないね!」みたいな話です。

(中には、いろんな大人たちが忖度し合って「意図的に仕掛けて」需要を作ってるみたいなこともあったりするのかもですが、そのへんの話をし出すとややこしくなるので割愛)

また、手に取ってもらいやすい本のタイトルや帯でどんな言葉が使われてるか?とか、帯を書いてる人が誰か?(どんなキャラクターの人が権威とされているのか?)も時代時代で変わったりするので、それら含め横断的にリサーチ。

ぶっちゃけ、ネットであれこれリサーチするよりも本屋に行ったほうがリサーチって早いです。

で、こんな感じで、あらかじめ需要があるジャンルを調べ、人々のニーズを感じ取って、求められているであろうものを作り、提案することを「マーケットイン」なんて呼んだりします。

さよなら、赤信号は最初はマーケットイン的に書きました。副業ノウハウとか。

・・・で、

ぜんぶ捨てました。笑

そして、「もう人々の役に立つとか有益とかじゃなくて、自分が書きたいと思ってることだけを好き勝手書きたい!」という、どちゃくそわがままが発動されました。

「自分が書きたいと思ったことを書く」と決めたきっかけは、3回目のさよ赤執筆時に他の原稿とともにボツにした、

僕にとってとても大切な思い出だけど、「ちょっと個人的な話すぎるよなー」ってことでカットした原稿でした。

だけど、ただボツ原稿にしてしまうのもしのびなく、noteの記事にまとめてX(Twitter)に投稿したところ、たくさんの方から嬉しいあたたかいご感想をいただきました。

ここで、僕の中でKindleの(どちゃくそわがままな)方向性が定まりました。

「今回に限っては、徹底的に自分丸出しな個人的な本を書こう」と。

ちなみに、人々のニーズを汲み取りって求められているものを作り提案するマーケットインに対して、作りたいものを作りたいように作って「これどうよ!?」ってやるのをマーケ用語でプロダクトアウトなんて呼んだりしますが、

その2択ならさよなら、赤信号はプロダクトアウト型なのでしょうが、書いてる最中はそんな分類とか全く意識してませんでした。

「ってかこんなの売りものになるかしら…書きたいこと勝手に書いただけのもの買ってに出して」という気持ちもありました。そんなだったからか、リリース日には全くダウンロードされない&誰からも見向きもされない夢を見て起きました。笑

また、1〜3回までの書き直しでボツにした原稿は、メルマガの記事やX(Twitter)の投稿などに再利用しております。コンテンツ作成って最終的に捨てるとこなくていいよね。

「さよなら、赤信号」はこうやって書きました。

マイルール

本の表紙がご覧の通りすばらしいものだったので、表紙に恥じない内容のものを書かなければいけない。これはけっこう大きなプレッシャーでした。

なので、自分の言葉の密度というか殺気というか、そういうエネルギーの塊みたいなものを凝縮するために以下の4つについては徹底しました。

1.嘘つかない!

2.書きたいことを好き勝手に書く!

3.今までの人生でいちばん本気出して書く!

4.わがままで書いたものをマーケティングで売ろうとしない!

(中身だけで勝負!キャッチコピー、帯表記、タイトル、Amazon内SEOなどマーケティング的な僕の得意技はすべて禁止。)

自分語り=周り語り

いろんな人がいろんな言い方で解説されていますが、自己紹介をするときって、自分の話しているようで結局は「自分自身以外の自分の周辺の人やことやものを語る」ことになります。(自分の親のこととか、友だちのこととか、出身地とか、自分の身の回りに起こった出来事とか、好きな音楽とか映画とか

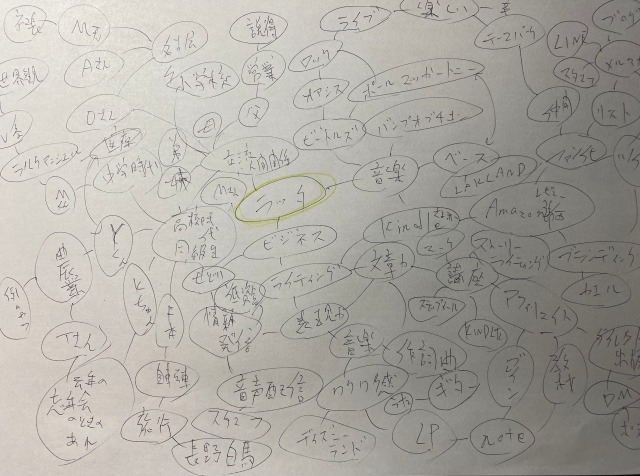

だから、「自分と関係あるモノやヒトやコト」を徹底的に紙に書き出すところからはじめました(ブレインダンプ)。

そこからブレインダンプで書き出したものをマインドマップにまとめました。

(最終的には紙を貼り合わせていって畳1畳くらい広がりました)

で、書き出した要素を「お金」「命」「仕事」「ビジネス」などのジャンルごとに仕分けしていく感じで、「どの要素をどのエピソードに書くか?」を決めていった感じです。

また、よくいただくご質問で「どの順番でエピソードを書くかってどうやって決めたの?」というものがあるのですが、神話の法則のヒーローズジャーニーを5%くらいは意識しました。

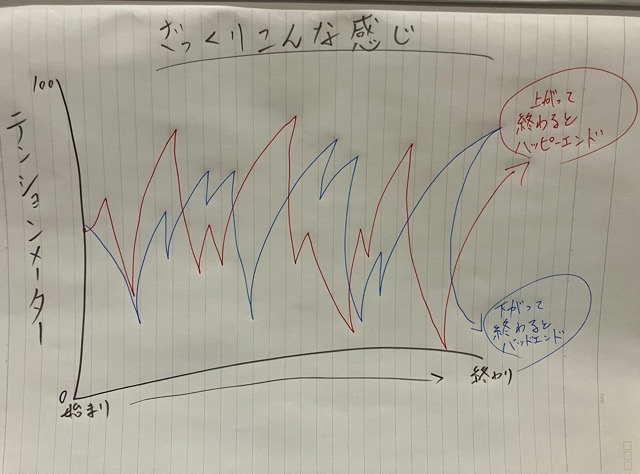

ただ実話となるとヒーローズジャーニーのように綺麗にストーリーちっくにことが運ぶわけではないので、基本的には時系列+書いている側の気分の浮き沈みを意識している方が大きかったです。

気分が上昇するエピソードの次には下降するエピソード。下降したら次は上昇みたいな。僕がたまに話してる「テンションメーター理論」です。

たぶんあれです。ミュージシャンの方が音楽アルバムを作るときの曲順決めがいちばん感覚として近いような気がします。

この本は最後の1行まで読んでいただかなきゃだめだ!と思って書いたので、順番はそれなりに悩みました。

ライティングの際に心がけたこと

「文章の書き方!」とか語り出すと、詳しく話そうとすればするほどめっちゃくちゃ長くなってしまうので、詳細なライティング方法に関しては別途作成の「ライティングマスター講座」をご参照いただけますと幸いです。

→ ライティングマスター講座

心がけたライティングを(一部重複しますが)ざっくり過剰書きすると、

◇嘘つかない

◇右脳でガーっと書いて左脳で整える

◇書くときはたった1人に向けて書く

◇「そのとき」の五感をとおしての描写(見た目、におい、聞こえる、手触り、温度)

◇1行目は短く。徐々に長く。(1行目は2行目を読んでもらうため。70行目は71行目を読んでもらうため)

◇漢字ひらがなカタカナアルファベット数字〜どん底LIFEが全部ひっくりかえった!5000円札のベストな使い道〜

◇テンションメーター

◇話の流れで言うと「今の自分→10年前の自分→20年前の自分→30年前の自分」→今の自分と時系列を少しずつ遡るように…これは自己満足なこだわりです。笑

◇普段の自分と漢字の使い方を変える(これも自分の勝手なこだわり「たくさん→沢山」みたいな)

※このことで自分の中で書き手としてのスイッチが何か変わるかしらと思っての実験だったけどあんまり効果なかったから2冊目ではこれはやりません。笑

プロモーション活動

基本的にはX(Twitter)を中心にやりました。

「作るだけ作って売らないのは育児放棄。お客様の手元に届いた状態を”作品の完成”と定義」と、以前キングコング西野さんがYouTubeでお話しされていたのがえらく刺さったため、

ただでさえマーケティング的な文法を完無視して書いちゃった本だしせめて露出だけはと、作成過程から実況中継しました。

その一部です・・・

音声配信プラットフォームstand.fmで「Kindle書くよー!」の発表

しんどいときは正直にしんどいと言うタイプですw

ペコの記事関連。

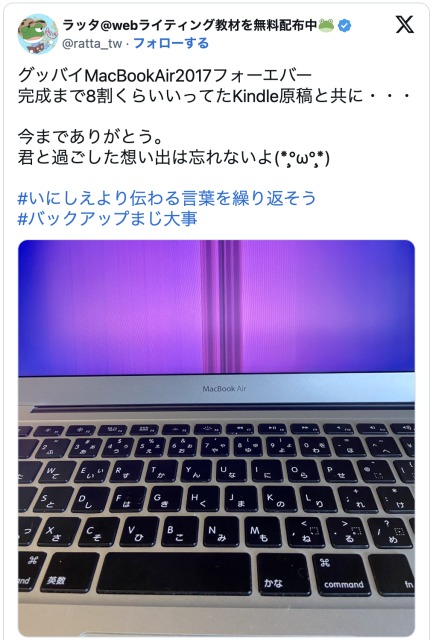

4回目の執筆中…パソコンが原稿もろとも召されました(´・ω・`)

もうすぐ完成・・・

しなかった!!(´・ω・`)

2021年11月6日にリリース確定!(`・ω・´)

確定してからも直前まで書き直したり推敲したり粘っておりました。

リリース1週間前、表紙お披露目

発売日当日まで裏話的なあれこれ・・・

リリース&無料キャンペーン開始!

無料キャンペーン中もワーワー言うてました

「総合1位のスクショ撮り忘れてた!」と思い慌ててAmazonのページ開いたら手遅れでした(´・ω・`)

そして無料キャンペーン終了!

いただいたご感想は逐一リツイートさせていただいています。本当に励みになっております。

また、

時空と次元を超越し、三千世界の向こう側へと果てしなく広がり続ける、うれしょん案件

という謎の案件名で引用もさせていただいております。

圧倒的に感謝!!!(´;ω;`)

「さよなら、赤信号」、たくさんの方からAmazonレビューやSNSや音声配信プラットフォームなどに数え切れないほどの嬉しいご感想をお寄せいただいております。巻物のように長いDMやメールが届いたりもします。

本当に支えられています。宝物です。ありがとうございます。

また、さよ赤リリース前には音声配信の仲間からサプライズで音声CMをプレゼントされたり、テーマ曲を作っていただいたり、リリース後もサウンドトラックを作っていただいたり、朗読していただいたりもしました。

さらに、ご厚意でチラシ画像やA+(Aプラス)画像までご作成いただいたりしました。

100回輪廻を繰り返しても、毎回墓まで持っていきます。

ありがとうございます(´;ω;`)

おわりに

繰り返しになりますが、「さよなら、赤信号」って本は徹底的にわがまま放題作った本です。

口コミ以外で広がりようがありません。だって、表紙はそれは素晴らしいけど、だけど表紙やタイトルを見ただけではどんな中身なのか分からないですし。

それが、のべ1万名を超える方にお読みいただけたのはみなさまのおかげ以外ありえません。

本当に感謝してもしきれません。ありがとうございます。

もしよかったら、これからも末長くそばに置いてやっていただけたら嬉しいです。

勢い余って長々と書いちまいました・・・お付き合いいただきありがとうございました!

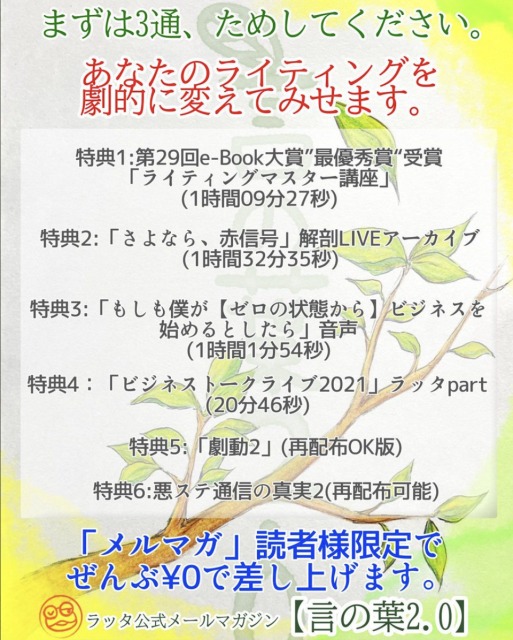

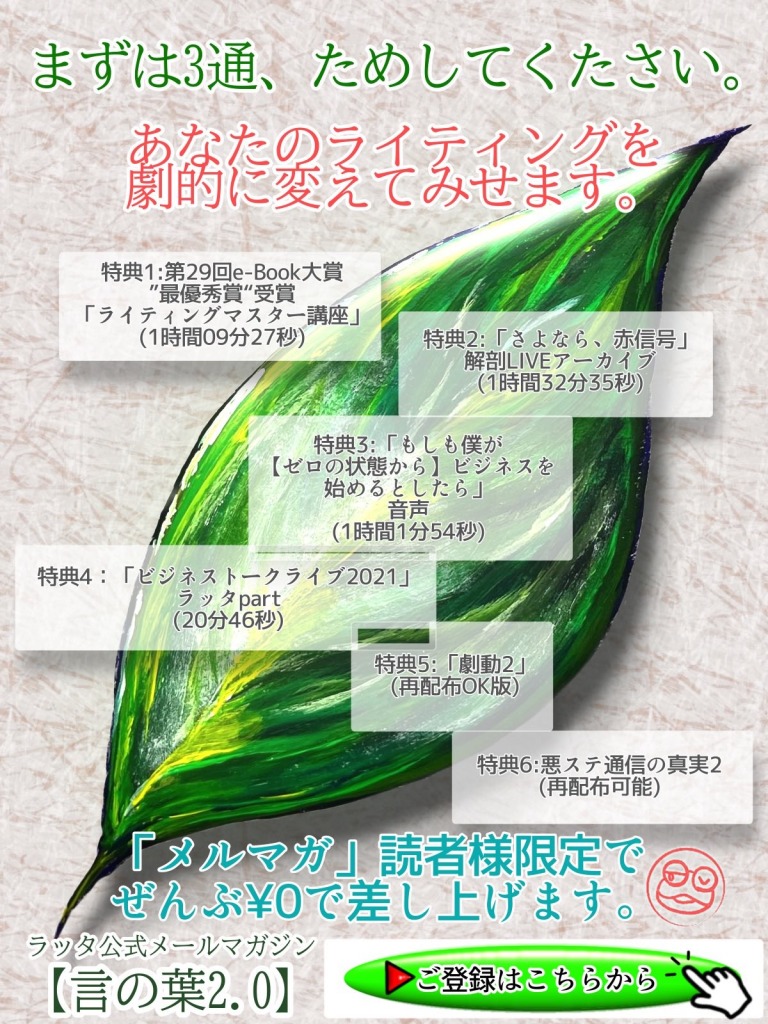

[PR] メールマガジンやってます。

「15分で文章が変わった!」

「いつも届くのを楽しみにしています」

「電車の中でラッタさんのメルマガを読むのが至福の時間です」

などなど、嬉しいご感想をたくさんいただいています。

僕のメルマガでは、webライティングのテクニックや考え方を中心に、マーケティングやらビジネスやらライフワークやら音楽論やらを好き放題書いてお届けしてます。

また、メルマガ読者様限定で、「これからの」web世界を生き残り続けるためのノウハウをまとめたコンテンツを大量放出しています。

もちろん、僕にとってのメルマガって「仕事として」取り組んでいる媒体でもありますので、大量放出しているコンテンツの中には一部有料のものもありますし、ときにはセールスもします。笑

ただ無料でプレゼントしているものだけで「有料級なんてもんじゃない。お金を払っても普通なかなか聞けないレベル!」なんて読者様から褒めていただけることも多いので、たぶんお役に立てるんじゃないかなーと思ってます。

ご興味ありましたらどうぞ。

※メールが不必要だと思われたらそのときは1クリックで解除できます。

コメントを残す